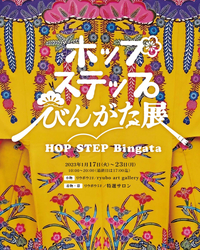

2013年12月01日

「午」、披露。

本当は個展中にUPしたかったのですが・・・

お待たせしました、来年の干支「午」です!

琉球紅型干支お守り「ひょうたん午」

(反対側)

沖縄在来の馬さんがモデルなので、小がら。

波を掻き分け、力強く前進します。

そして基本の松竹梅と、6つの「ひょうたん」。

なぜ「午」に「ひょうたん」なのか。

ご存知、「ひょうたんから駒(=馬)」、からです。

全く予想もできない、とんでもないくよいことが起こりますようにとの思いをこめて。

そしてひょうたんは吉祥文様。

末広がりの形をしたひょうたんは縁起がよいとされ

除災招福、厄除けのお守りに。

ツルがのびて果実をたくさんつけ、

種子も多いことから、子孫繁栄、家運隆盛。

そして、なぜ、ひょうたんが6個なのか?

わかりますよね、

ひょうたんが6個(=むびょう)で、無病息災。

午の図柄の中に、6個のひょうたんが隠れています。

ぜひ手にとって探してみてね!

今回は、こんな感じ。

いいな、と思った方は

下記の方法で、入手できます。

①リウボウ美術サロンでの、僕の初個展で。

19(火)~25日(月) 10:30~20:30 ↑ 終了

②2013年12月12日AM0:00以降に

「morio_moribin@yahoo.co.jp」まで

「干支希望」メールを送り予約する。

20個限定。今回少なくてゴメン・・・

しっかり見て、じっくり吟味してくださいね!

※マメ知識①【うま、いろいろ】

馬は『ものごとが“うま”くいく』『幸福が駆け込んでくる』などと言われる、縁起のいい動物。

生まれたての子馬は生後1時間ほどでしっかりと立ち上がり、3時間もしないうちに駆けることができるようになることから、『立ち上がりが早い』とか『立身出世の象徴』ともいわれるそう。

“出世運上昇キャラクター”だそうです。

また、馬肉を桜に例えますが、これは、肉の色あいとか、春がおいしい時期だからなど、諸説ありますが、

江戸時代のはやり歌「咲いた桜になぜ駒繋ぐ駒が勇めば花が散る」の春爛漫の光景がもとになった、という説もあるそうです。きっとこっちの方だと信じ、ちょっと干支の図柄に桜も入れてますよ。

(ちなみに、馬を桜、猪を牡丹など、動物の肉を隠語でいうのは、江戸時代仏教の影響で殺生に厳しく、獣肉を公に食べる事ができなかったからだそうです。)

※マメ知識②【瓢箪から駒が出る】

昔、通玄仙人(張果老。唐の時代の実在の人物)が白い馬に跨がり一日数万里を走り、 休憩のときは、馬を小さな瓢箪に納めた、という話がもとで、できたことわざだそう。

だから「思いもかけないことや、冗談半分でいったことが現実に起こること。」というその意味も、よいことが起こる場合で使われるようです。

帰ってから気がつきましたが、午は守男さんの干支、来年は年男なんですね。

その節は、再び足を運んでいただきありがとうございました!

ひょうたん、見つけられなかったら、またブログでUPしますので、

楽しみにしていてくださいね。

そうなんです、よくわかりましたね!僕、来年年男です。

ウマくやります(^^)

これならずっと飾っていたいものです。

at 2013年12月06日 08:04

at 2013年12月06日 08:04はじめまして!

うれしいコメントありがとうございます(^^)

正面から見た顔もなかなかの馬ヅラでかわいいので、また機会があれば、チェックしてみてくださいね。